“一代代的追寻者青丝化白雪,一辈辈的科技人情铸边关恋,青春无悔,生命无怨……”国家博物馆首次以“两弹一星”精神为主题,推出《协同创新 自立自强——“两弹一星”精神展》。步入展厅,一首《马兰谣》响起,110件(套)文物、艺术作品和模型,510张图片及影像视频等生动展现一幅“群英谱”,阐释了“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神。

10月16日,神舟十三号载人飞船发射取得圆满成功;随后,3名航天员顺利进驻天和核心舱……从茫茫戈壁到浩瀚宇宙,正是在“两弹一星”精神的激励下,中国航天才会昂首阔步。

观展·解码

24字“两弹一星”精神 融入展览标题

热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀。如何呈现这24个字的丰富内涵?国家博物馆策展人龚青说,此次展览共划分为6大部分、13个单元,并非全景式展现“两弹一星”历史,而是在兼顾时序的前提下,更加突出专题的设计,“两弹一星”精神的24个字就直接构成了展览中三个部分的标题,在每个专题中,通过若干具有代表性的事件和人物来揭示主题。

“精神,乍听之下有些虚,但是,精神总会体现在具体的行动和实践中。”龚青说,把人做的事展现出来,参观者自然就能感受到这股精神,能对“伟大事业孕育了伟大精神,伟大精神引领了伟大事业”这句话生出更多感触。

从功勋到普通建设者 照片讲述英雄故事

当年,义无反顾投身“两弹一星”事业的,有国内顶级的科学家、大批优秀的科技专家,他们隐姓埋名干惊天动地事,也有成千上万舍家为国的普通建设者。展览多视角呈现了“群英谱”。在展厅内,观众不仅能细读23位“两弹一星功勋奖章”获得者无私奉献的故事,也能通过多媒体互动等方式,找到同时代核工业、航天及中科院系统近150位科技专家和行政管理人员的身影。

“历史照片是近现代史题材展陈的重要表现手法,直观、真实记录历史瞬间和历史场景的照片,具有文献资料和实物无法替代的作用。”龚青解释,此次展览的特色之一,在于荟萃了较为丰富且弥足珍贵的历史照片,无声讲述着这些可爱可敬的无名英雄的故事。

展厅里一张照片上,有一群奔向“蘑菇云”的背影。原子弹爆炸后,核试验基地的取样人员需要第一时间进入爆炸区域,冒着被放射性物质照射,甚至牺牲生命的危险,收集爆炸产物样品,把效应物等抢回来进行处理和分析。首次核试验时,取样人员身着笨拙厚重的防化服装、头戴防毒面具,奋力奔跑进入试验场的场景,被镜头记录。照片中,这些毅然前行的身影,甚至辨别不清谁是谁,但正是他们,保证了我国首次核试验中97%的测试仪器记录数据完整、准确。

反对使用原子武器签名书

还有一张照片拍下了6位美丽的姑娘。照片上,她们笑容灿烂,身后是一片茫茫戈壁。核试验基地有一个地方叫“木兰村”,一批来自北大、清华等名校的女科技干部居住在这里,被亲切地称为“核大姐”。当很多同龄人沉醉于花前月下的美好时光时,她们却把自己全部的时间和爱都奉献给了核试验事业……

英雄们协同攻关,默默奉献了自己的青春,有的甚至献出了宝贵的生命。

从金银滩草原到马兰基地 沉浸式场景再现

“两弹一星”研制队伍是一支特别能吃苦、特别能战斗的队伍。他们风餐露宿,不辞辛苦,在大漠戈壁和深山峡谷中为“两弹一星”事业的建设日夜奋战。

在突出人物故事的同时,展览还注重营造沉浸式的观展氛围。

展厅内,一处金银滩草原模拟场景,带领观众穿越时光,“走进”研制队伍的工作基地——渺无人烟的草原上,立着孤零零的三顶帐篷。1958年下半年,核武器研制基地在青海省海晏县金银滩草原开工兴建,二机部九局局长李觉任工程总指挥,带领二三十人进驻金银滩,搭起三顶帐篷,在极其艰苦的环境下开始了基地建设。从此,“金银滩”这个地名从中国地图上神秘“消失”,世代生活在这片草原的一千七百多户牧民迁往外地。这里与国家的和平与安宁紧紧联系在一起,中国第一个核武器研制基地在此诞生。基地的纪念碑碑文记录了这片土地的“功绩”:在这块1170平方千米的神秘禁区内,科研人员艰苦创业,勇攀高峰,攻克了原子弹、氢弹的尖端科学技术难关,成功地进行了16次核试验,生产出多种型号战略核武器装备部队,壮了国威、壮了军威。

漫步展厅,伴随着《马兰谣》的歌声,一幅幅黑白照片映入眼帘,展示了位于新疆巴音郭楞蒙古自治州境内的核试验基地——“马兰基地”。专家解读,它以盛开在罗布泊地区的马兰花命名,从1964年10月中国第一颗原子弹爆炸成功,到1996年7月中国进行最后一次核试验,马兰基地成功进行了45次核试验。数万名科研人员、部队官兵和干部职工扎根戈壁,无私奉献,铸就了新中国的和平盾牌。

“‘两弹一星’事业涉及的几个基地,展览中都有体现,观众走进相应的场景,一定会有所触动。”龚青说,读了这么多人的故事,再听到《马兰谣》时,她流泪了。

观展·亮点

“王京”的木箱 从老物件看“两弹一星”元勋

“我愿以身许国!”“只要国家需要,我就去做。”“我把我的一生都交给了导弹事业,我无怨无悔”……展览专门为23位“两弹一星功勋奖章”获得者开辟出了一块区域,红色的爱国誓言墙上,“两弹一星”元勋们的句句心声,读来令人动容。

展柜里,一只看似普通的木箱,上面写着“北京王京”等字样。专家解释,这是核物理学家王淦昌于1971年至1978年间,在四川绵阳核武器研制基地工作期间装运资料使用的。1960年,王淦昌因发现了世界第一个反西格马负超子而轰动国际物理学界,当时有不少科学家认为,他如果继续自己的研究方向,将会是诺贝尔物理学奖的有力竞争者。但是,他却在自己名声正盛之时,于1960年底悄然回国,参加核武器研究工作。“我愿以身许国”是他许下的诺言,“王京”便是他从1961年开始秘密投身核武器研究而使用的化名。此后的17年里,天才科学家王淦昌音讯全无,大漠深处却多了一个叫“王京”的老头儿。

展厅里,类似这样朴实的老物件儿有很多:钱学森的信件和书籍,邓稼先穿过的制服、用过的红旗牌小台扇,王淦昌记录从事核武器研制基地到北京等地往返日程的笔记本……这些从侧面展现了“惊天动地事”背后,一个个无私奉献的科研工作者形象。

“决定命运”的铀矿石 中国原子能事业“开业之石”

展览第一部分,一块黄黑相间的矿石在展柜中尽显“锋芒”,将时光拉回半个多世纪以前。

1954年秋,中国地质部在广西发现了铀矿,地质队员采集的铀矿石很快被带进中南海,向毛泽东、周恩来等中央领导汇报。1955年1月15日,在中共中央书记处扩大会议上,时任地质部常务副部长刘杰手持盖革计数器进行探测演示,当仪器接近矿石发出“嘎嘎”的响声时,与会领导人都感到十分欣喜——证明我国地下埋藏有铀矿。毛泽东说:“这是决定命运的……”

铀是实现核裂变反应的主要元素,是制造原子弹的核心材料。有没有铀资源,是能不能自力更生发展核工业的重要物质前提。但新中国成立之前,我国没有铀矿地质事业,只有个别地质人员对铀矿进行了零星的极其初步的探索。在当年的会议上,毛泽东听取了李四光、钱三强和刘杰关于中国原子能科研研究现状等问题的汇报讲解,他说:“今天,我们这些人当小学生,就原子能有关问题请你们来上课,这件事总是要抓的,现在到时候该抓了,我们只要有人又有资源,什么奇迹都可以创造出来。”在这次会议上,党中央做出了发展原子能事业铸盾坚固国防的战略决策。

如今,这块为中央领导反复讨论、提供决策的矿石被誉为中国原子能事业的“开业之石”。此次展览展出的是铀矿石标本的1∶1复制件,原件珍藏于核工业北京地质研究院。

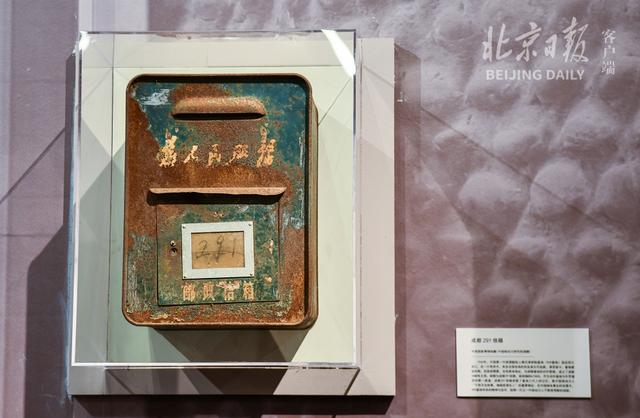

成都291信箱 909基地与外界通信唯一渠道

展览中还有相当一部分文物和展品,重在展现“两弹一星”精神的传承赓续。

中国核动力研究院捐赠了一个特殊的信箱——成都291信箱。1965年,中国第一代核潜艇陆上模式堆研制基地(909基地)选址四川夹江。在一片荒芜中,来自全国各地的创业者白手起家,艰苦奋斗。基地建设初期,因保密需要,没有具体地址。为保障基地的对外联络,成立了成都34邮电支局,邮箱为成都291信箱,邮政编码610005。作为当年基地与外界通信的唯一渠道,它承载了基地三代人的记忆,也是核动力人“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的重要物证。

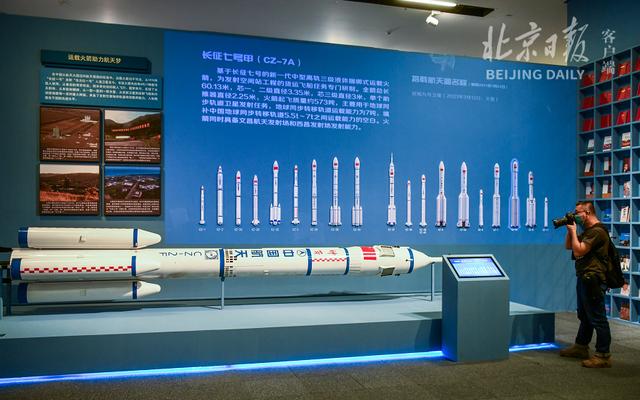

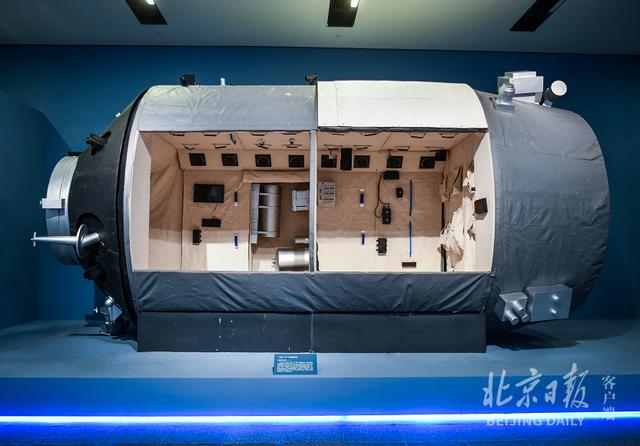

“东方红一号”人造地球卫星结构星、“长征二号F”运载火箭模型、“天宫一号”实验舱模型……一件件展品展现我国科技水平不断进步。“两弹一星”精神激励和鼓舞了几代中国人,将一代一代传下去。

观展提示

地点:中国国家博物馆南6、南7展厅

票价:免费展期:

截止时间待定

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏