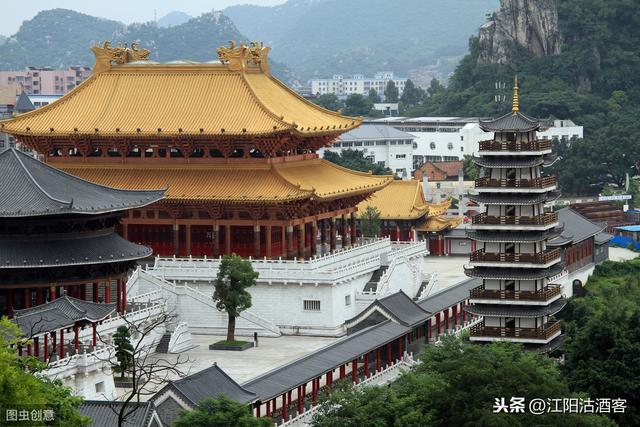

泸州古称江阳,以地名命名教育校园显然是很正常的,但是我们现在印象中就只有一个江阳职业高中,属于中专,为什么没有江阳中小学呢?其实这段历史很多人并不知道,在新中国成立前泸州是有一所江阳中学的,属于社会民办私立,就在当时被称为泸县的小市五复街,短短二十年,却值得我们今天来了解一下。

赵永康先生在他写的《斯文在兹碑》中有一段谈泸州教育:民国十年,杨森主泸,革新风气,委卢作孚主办,一时教育一新。恽代英执教川南师范,撒播革命火种。傅钟、李大章、穆青等,复赴法勤工俭学。二十一年,而有刘光策江阳中学之办。提到了江阳中学的创始人刘光策。

上个世纪20年代,当泸县(即今日泸州)仅有一所中学,即泸县县立中学,当时泸县及邻近县区学生均来此就读,加之本地小学毕业生急需上升学,学校无法容纳;由于地理原因,小市方面的学生上学十分不便,洪水期沱江经常封渡,有时竟长达一两月之久,当时沱江大桥还没建设,莘莘学子只好隔江望学兴叹。

为了小市的学子就读方便,提高市人的文化教育水平,时有泸县著名学者,教育家刘光策先生,倾个人多年积蓄和教学经验,创办了泸县私立江阳中学。

刘光策(1886-1950),字少华,号英文(因擅熟英语而得名),泸县小市人,祖居小市绫子街23号,早年求学上海复旦公学堂和中国公学大学。毕业回川后,曾在重庆、泸县、纳溪、合江、叙永、江安等地任教。早在护国战争时期,刘光策曾与当时在泸州的著名革命家朱德以及其它爱国人士交厚,常在一起诵诗撰文,探索救国大业,因而受革命思想观念熏陶颇深教育救国愿望十分强烈。

1931年,时在泸县县中任教的刘光策,用历年任教所得的几干块大洋,买下了小市上码头(今五复街)的白岩寺,经与当时庙宇的主持商定,将庙内供奉的菩萨迁至川主庙、三华山等地庙内,白岩寺即成为该校初始发展的基地,经维修成校,购置教具,准备就绪后呈报泸县政府核准。招生广告一张贴,报名人数就达146名,正当筹备开学之际,突遇驻军派兵驻校,校务进行被暂中断。后经刘光策多方努力,驻军撤走。

1931年春季正式开学,招收第一班新生,同年下期招收第二班新生,每班学生100余名,各分甲、乙、丙三组,先招有女生,后因女生生源匮乏及住校管理不便,全部改招男生。学生多的时候,每班还分为甲、乙、丙一等组。学费以交黄谷计收。

1935年,江阳中学第一班学生参加会考毕业,并经省教厅立案获准。当年招收五、六两班学生。

1937年,沱江洪水陡涨,小市全被水淹,下大街等街道水深一米左右,学校教育曾受一定影响,但仍坚持上课。

1938年,刘光策考虑自己逐渐年老,需培养接班人,经再考虑推荐在校任职的黄亚伯为第二任校长,自己只担任英语课程教学,但还得帮助新上任的校长处理校务,教他学会管好学校。这年购买了张家院子命名为东院,是年招收11、12两班。

上世纪三十年代,泸州驻军首领杨森捐资建大礼堂,以他的号名杨子惠而命名惠公楼,杨森也欣然接受了名誉事长之职。同年又建了孀节楼,学校发展很快。

1939年,学生人数日渐发达,原有校舍不能容纳,乃设附校,以川主庙为学生寝室,新建留别楼一幢,是年招收13、14两班学生。紧接着第二年又新建复兴楼,第三年又建起舞楼,第四年又建中正楼;

1942年,刘光策乘坐烧木炭为动力的长途汽车,历时3天抵达成都省教育厅立案获准,从此,私立江阳初级中学去了“初中”二字,成为一所高初中皆备的完全中学。学生人数跃而为1500多人。这是学校的极盛时期。

经过刘光策的孜孜努力,所能投入的资金已全部投入了学校建设,学校规模不断扩大,教学设施不断完善,共有惠公楼、光华楼等八幢二三层教学楼宇外,还有平房8000多平方用作为办公室、音乐室、厨房、洗澡间等,有大小操场两个约6000多平方米,楼与楼之间均有走廊互通、蔽烈日不湿脚即可到达全校各个角落;有桌凳和单双人床1000多套;理化实验仪器、图书等,设备较为齐全,币值达15亿元。

1944——1945年,日本飞机轰炸重庆,泸州也未能幸免,小市上空也曾多次出现日本飞机,学校的正常教学和教职员工、学生受到严重威胁;再加之青年军征用校地训练,刘光策经多次考察,将学校迁往齐家树乡下的三才湾、方安子、云台寺等地分散教学。

这时刘光策万万没有料到,由他亲自选定的接班人第二任校长黄亚伯竟然闹分裂,擅自将学校的部分校具、教具、文件等搬到纳溪护国,并骗走少数学生到护国另立山头,另起炉灶,后再未迁回,迫不得已刘光策才从学校教师中挑选过学彬接替校长职务。

过学彬上台后,由于自身腐败,不抓教学,以做生意的观点办校,克扣学生钱粮,把自己父亲过显伍安排在学校管总务,掌管全校财经大权,他不顾学生疾苦,趁机大发横财,见学生食堂要大量买米,就在上码头开起了粮店,当起了卖米商,又挤进政界,当上了县参议员,据说还当了军统特务;就在过学彬当校长的六年时间里,学校开始走下坡路,各方面都急剧下滑,学生人数猛减至400余名。老校长刘光策眼睁睁看见过学彬把学校办成这个样子,这是他一身心血的结晶啊!

由于呕心沥血,积劳成疾,刘光策的健康一度恶化,不得已才将董事长职务委以小市米商焦郧中担任。

1950年春,川南行署奉上级之令,在泸州选址办西南人民革命大学川南分校,经文教厅多次考察选中了泸县私立江阳中学。文教厅主任秘书颜心斋与刘光策多次协商,重病在身的老校长愿意奉献毕生所系之学校支持政府办新型革命大学,遂于1950年5月30日与文教厅签订了租赁合约,租金为中熟米23000斤,将泸县私立江阳中学租给了川南行署。

而为泸县教育事业鞠躬尽瘁,泸县私立江阳中学的创办人刘光策,没到合约正式签字的时候,溘然与世长辞。颜心斋亲自前往悼念,亲手将一份由焦郧中、过学彬当代表的签约书送到刘校长的遗孀李氏夫人手中。

学校租交后,未毕业的学生即全部转到当时的国立泸县中学(后为瓦窑坝一中)继续就读。至此,泸县私立江阳中学走完了光辉而又曲折的20年历程。

那个年月,国破山河在,刘光策先生,兴办教育,也是希望强国强民,他自己简朴单纯,没有私欲,虽然遇人不淑,到底还是在这二十年中,给泸州教育事业传播了薪火,我觉得虽然现在江阳中学早就不存在了,也没有几个人知道,而那些读过江阳中学的学子,可能很多都不在了,但是还是应该记住这段历史,感谢这些为教育事业奉献一生的人。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏